皆さま、こんにちは。

代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、

長女の誕生日です!

4人の子供達から

日々勉強させていただいております。

弊社では、

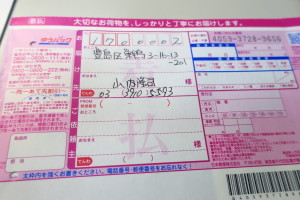

お客様が収集いただいた資料については、

郵送でお送りいただいております。

■本日は、

「健康保険、厚生年金、雇用保険の加入について」です。

数年前から、

建設業許可申請では、

「健康保険、厚生年金、雇用保険の加入の有無」についての

現状確認が求められております。

現時点(平成28年6月)では、

未加入の状態でも

建設業許可の取得は可能です。

■法律上、

法人は、

「健康保険、厚生年金の加入」が義務付けられております。

また、

従業員を雇用した場合には、

「雇用保険の加入」が義務付けられております。

■「健康保険、厚生年金、雇用保険」を加入する場合に

多くのお客様から下記の点について

ご質問をいただきます。

A)手続きはどのように進めればよいですか?

B)何に気をつければよいですか?

■下記に、

ご説明させていただきます。

A)手続きはどのように進めればよいですか?

⇒従業員10名前後であれば、

手続きは自社で行ってよろしいと思います。

「会社の実印」と「ゴム印」を持参して、

関係窓口に行ってみてください。

最初から「専門家」に依頼することは

必要ないと思います。

まず、

ご自身で進めてみて、

「これはちょっと大変だ」と

感じることが多く出てきた段階で、

「専門家に依頼すること」を

選択肢としてあげてください。

建設業許可は自社で行うことは

まず無理ですが、

今回の手続きは自社でもできます。

弊社では、

何か必要な手続きがあると、

「会社実印」と「ゴム印」を持参して

自社で申請をしております。

わからないことは、

窓口の方が丁寧に教えてくれます。

B)何に気をつければよいですか?

⇒「健康保険と厚生年金」については、

給料と比例して税額が変動します。

そのため、

「単に手続きをすればよい」という視点に加えて、

「キャッシュアウト」のインパクトを

考慮する必要があります。

具体的に言うと、

「年収600万円」と「年収2000万円」では

保険料に違いがあります。

税金の支払いは、

会社における「どの支払いよりも優先」されます。

※支払いがおくれると延滞税も発生します。

そのため、

支払額がどの程度になるかを

あらかじめ想定しておくことが必要です。

今回のような視点を持たずに、

「専門家」に任せてしまうと、

「キャッシュアウト」の説明なしに

手続きだけが進み、

支払いに追われる相談者が多数いらっしゃいます。

支払いの金額については、

役所の窓口に問い合わせていただいてもわかります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」

2.「説明は短く」

3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、

多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、

無断転載することを禁止します。