皆さま、こんにちは。

代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、

事務所での打合せが6件あります。

■本日は、

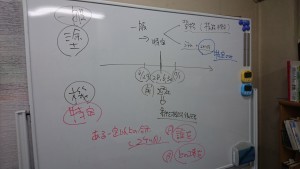

「一般建設業許可と特定建設業許可を両方維持するときの注意点」についてです。

建設業許可には、

色々な組み合わせの許可取得が可能です。

その中で

「都道府県知事許可」で

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方を取得しているお客様もいらっしゃいます。

※同じ業種で上記のように「一般」と「特定」を取得することはできません。

■まず、

大切なことは、

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を

分けて考えることが重要です。

一気に

両方の許可を維持するために

同時並行で考えると許可条件の理解をするのに混乱してしまいます。

■自社で取得している専任技術者の「条件」もしっかりと理解することも大切です。

具体的には、

「一般建設業」は、

「国家資格」なのか「実務経験」で取得しているか、です。

加えて、

「実務経験」ならば、

「大学の専門科卒業」なのか、

「高校の専門科卒業」なのか、

「普通科で10年の実務経験」なのかです。

■同じように、

「特定建設業」は、

「国家資格」なのか「実務経験」で取得しているか、です。

特定建設業許可の場合には、

「国家資格」で専任技術者の条件を満たしているのか、

「実務経験」で専任技術者の条件を満たしているのかで、

日頃の後任者の選定に大きな影響を与えます。

具体的には、

「国家資格」の場合には、

「同じ資格者を多数候補として持っておく」ことが

理想的です。

「実務経験」の場合には、

「認定される立証資料の保管」も

全社的に行う必要があります。

■特に

「特定建設業許可」を

「実務経験」で取得する場合には、

「ある一定金額以上」の「工事立証資料」が

必須です。

会社によっては、

「20年前」や「30年前」の資料を

もとに条件をクリアすることが想定されます。

その際に、

全社的に「特定建設業許可」の「維持」について

意識を共有しておかないと、

「立証資料が整わないため」に

「特定建設業許可」を「一般建設業許可」に

変更せざる負えない状況になります。

■上記のように、

「長期的」な視野で「許可維持」をするということを

考えるためには、

経営者が中心となっていくことが望ましいと考えます。

また、

会社の規模にもよりますが、

経営者が直接担当することが難しい場合には、

全社的に意識をもつことが大切になってきます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」

2.「説明は短く」

3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、

多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、

無断転載することを禁止します。