皆さま、こんにちは。

代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、

早朝から受付完了した新規申請の申請内容について

審査官と電話協議を進めさせていただきました。

弊社のように

創業から37年以上も建設業許可申請専門で行っておりますと、

審査官から逆に質問を受けることが多いです。

「創業37年」「建設業許可専門」「誠実」に

業務を行わせていただいている結果だと思い、

これからも真剣に業務を進めさせていただくことを

改めて決心いたしました。

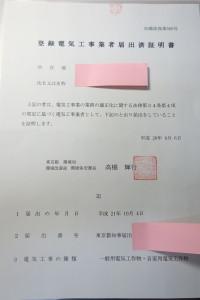

■本日は、

「電気工事業者に必要な許認可の種類について」です。

電気工事業を営む場合には、

大きく分けて下記の2つの許認可申請が必要になります。

1)電気工事業者登録

2)建設業許可(電気工事業)

■上記2つの許認可の違いを

ご説明させていただきます。

1)電気工事業者登録

⇒工事現場で直接電気工事を行う場合。

2)建設業許可(電気工事業)

⇒500万円以上の工事の受注をする場合。

※最近の実際の現場では、

500万円という金額は重視しておらず、

建設業許可の有無を求められているようです。

■どちらの許認可も

「有資格者」がいないと申請できません。

他の建設業許可の場合のように、

「実務経験だけ」で取得をすることができないので、

有資格者の確保が重要になります。

代表的な資格は、

下記の4種類です。

A)第1種電気工事士

B)第2種電気工事士

C)1級電気施工管理技士

D)2級電気施工管理技士

■上記の4種類のいずれかの有資格者がいれば

すべて順調に進むというかというと、

気をつけなければいけない点があります。

1)電気工事業者登録をする場合

⇒第1種電気工事士

⇒第2種電気工事士

免許交付日以降に

電気工事業者登録をしている会社での実務経験3年が必要

2)建設業許可(電気工事業)を取得する場合(2種類あります)

⇒一般建設業許可の場合

A)第1種電気工事士

B)第2種電気工事士

※免許交付後の実務経験3年が必要

C)1級電気施工管理技士

D)2級電気施工管理技士

⇒特定建設業許可の場合

C)1級電気施工管理技士

■上記のように、

いろいろな組み合わせとなりますので、

人材確保については、

中長期的視野で取り込んでいく必要がございます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」

2.「説明は短く」

3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、

多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、

無断転載することを禁止します。