【一般建設業許可取得にチャレンジしてみよう!5つのポイント説明】

皆さま、こんにちは。

創業38年、

建設業許可申請専門の

行政書士の山内隆司(やまうち たかし)です。

弊社には

建設業許可の取得を考えているご相談を

年間2000件以上いただいております。

残念ながら、

建設業許可の取得条件は、

他の許認可と比較すると大変厳しい許可です。

そのため、

相談者の約8割の方が建設業許可の条件を満たせずに、

許可取得を断念しています。

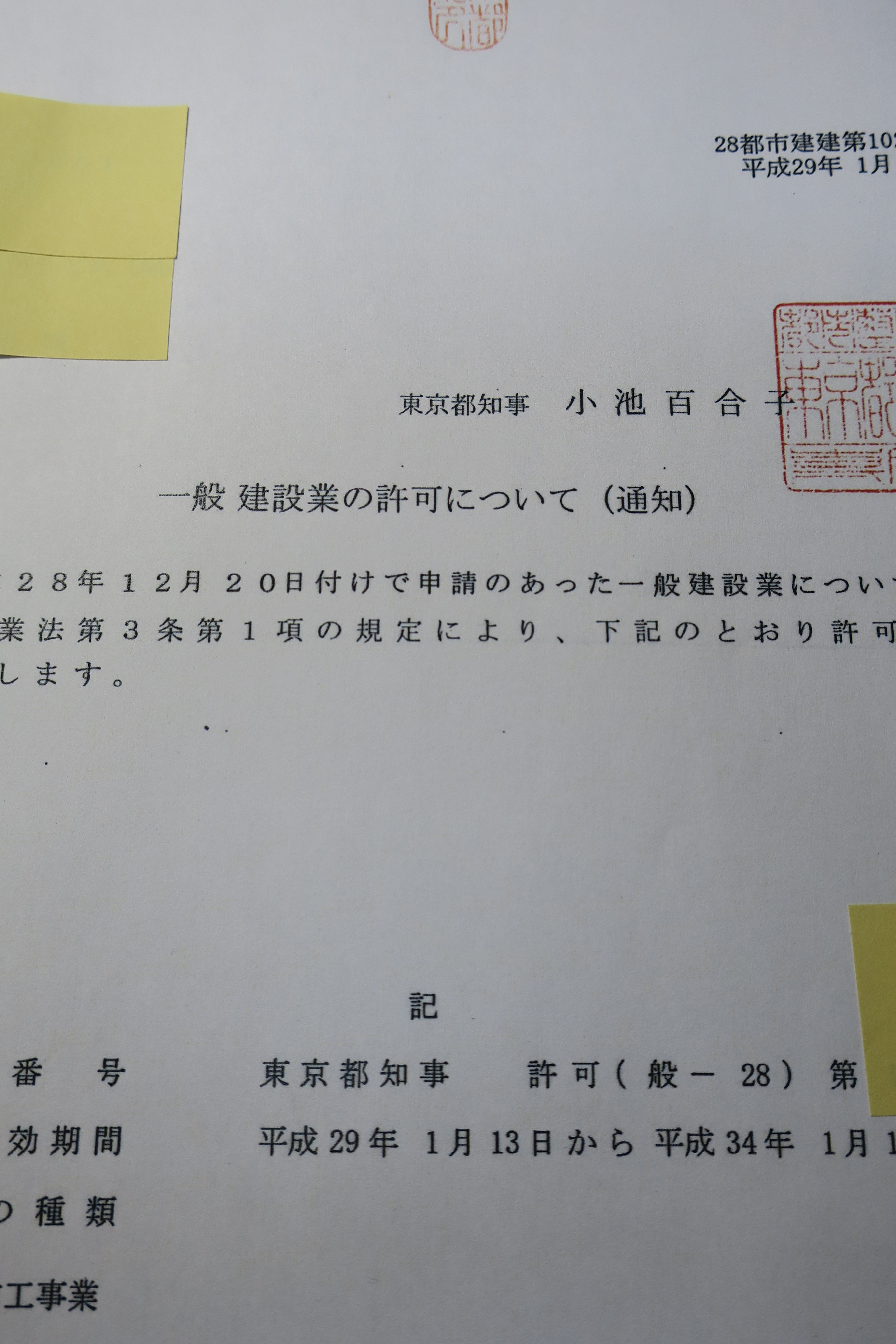

今回は、

一般建設業許可の条件についてご説明させていただきます。

少しでも皆さまの理解が進むことができれば幸いです。

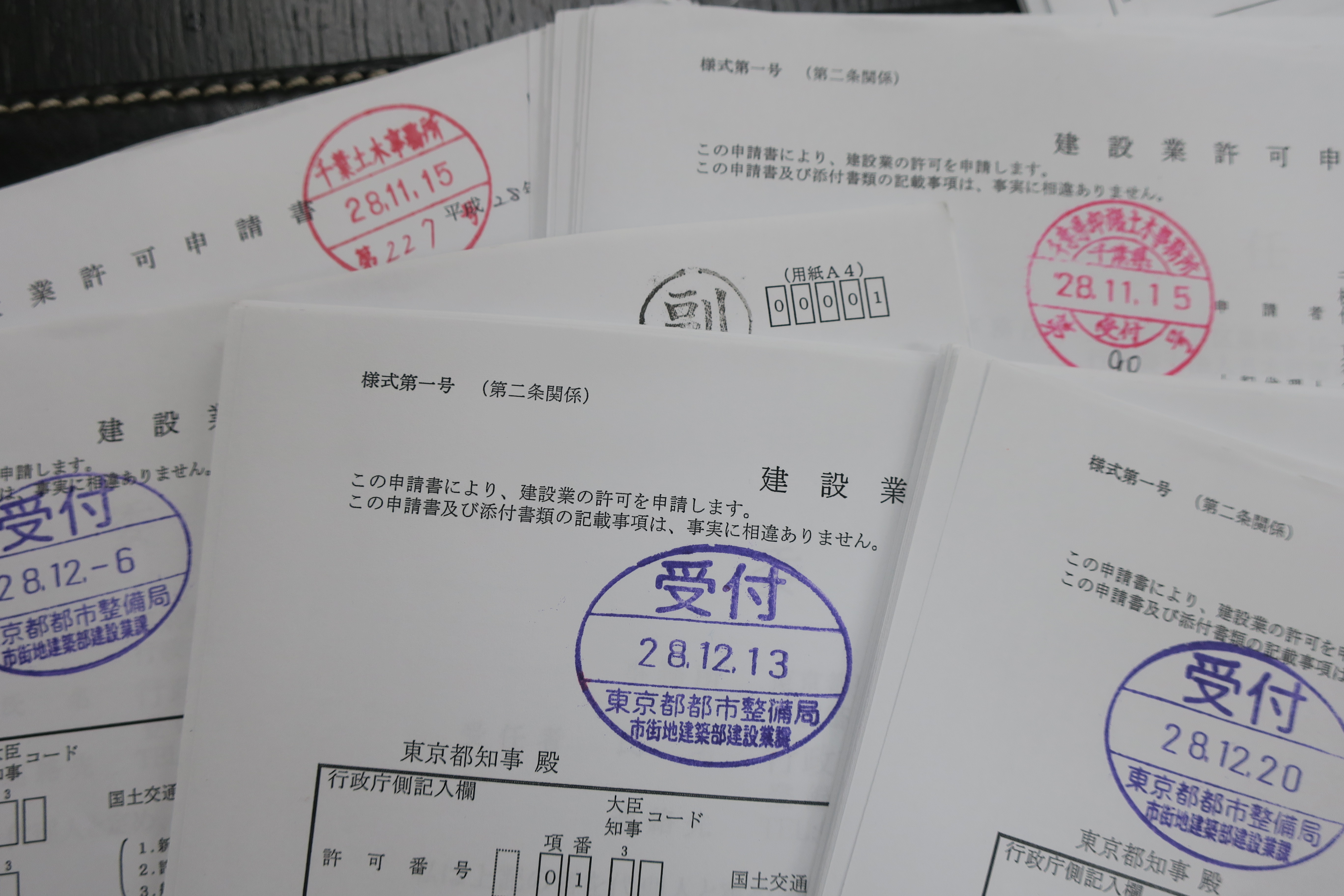

都道府県の審査窓口ごとの

傾向と対策を押さえた立証資料の構築により

許可取得が可能なケースもあります。

■建設業許可を取得するために押さえておきたい5つのポイントについて

建設業許可を取得するためには、

下記の5つの条件をクリアする必要があります。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

(2) 専任技術者がいること

(3) 財産的基礎または金銭的信用を満たしていること

(4) 欠格要件に該当しないこと

(5) 誠実性を有すること

■(1)経営業務の管理責任者がいること

建設業に関する経営経験が必要となります。

重要なポイントは、

下記のA)及びB)の2つです。

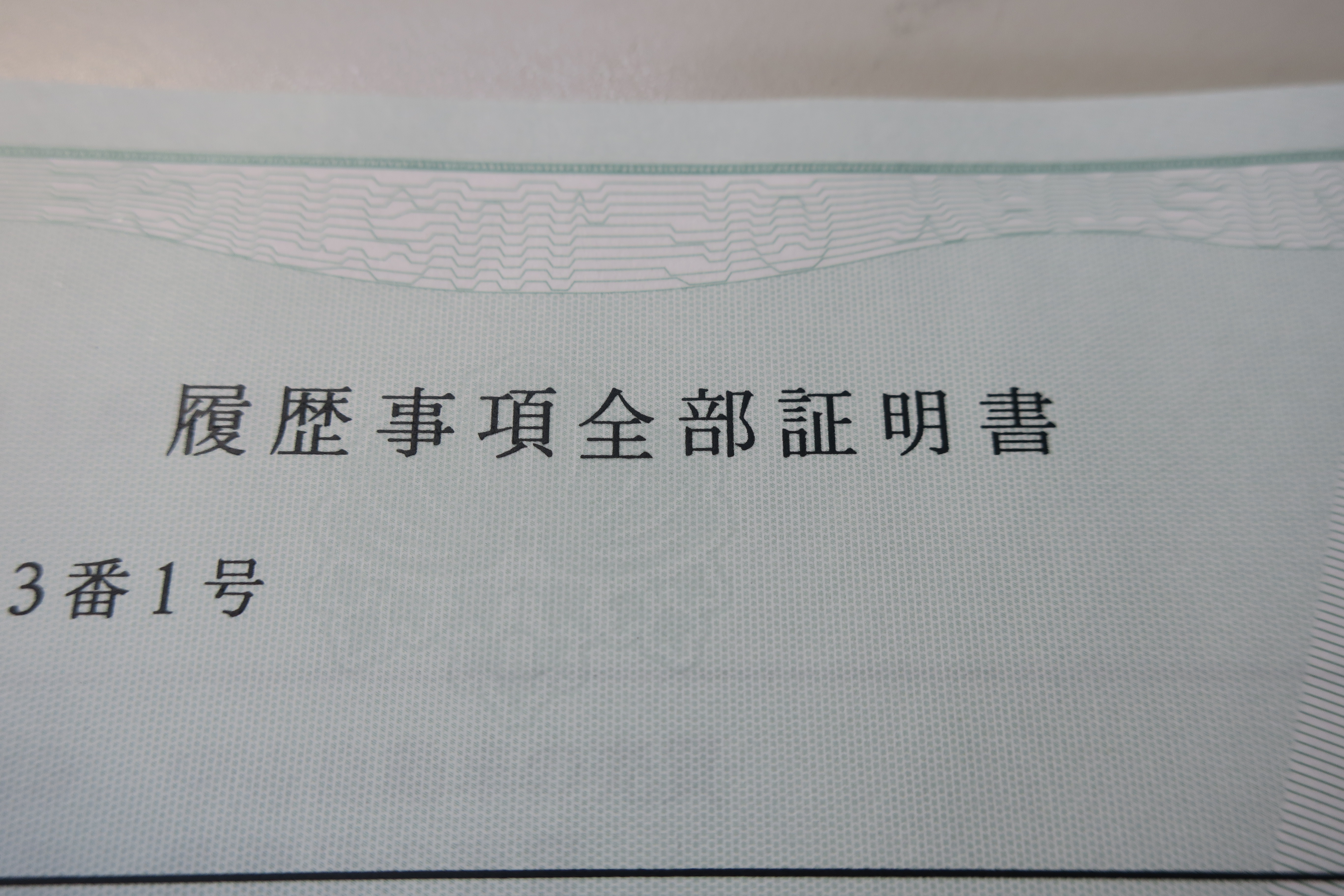

A) 建設業の経営経験が最低5年以上あること

⇒5年という期間は、

会社の謄本等で立証します。

個人事業主の場合には

個人の確定申告書等で立証します。

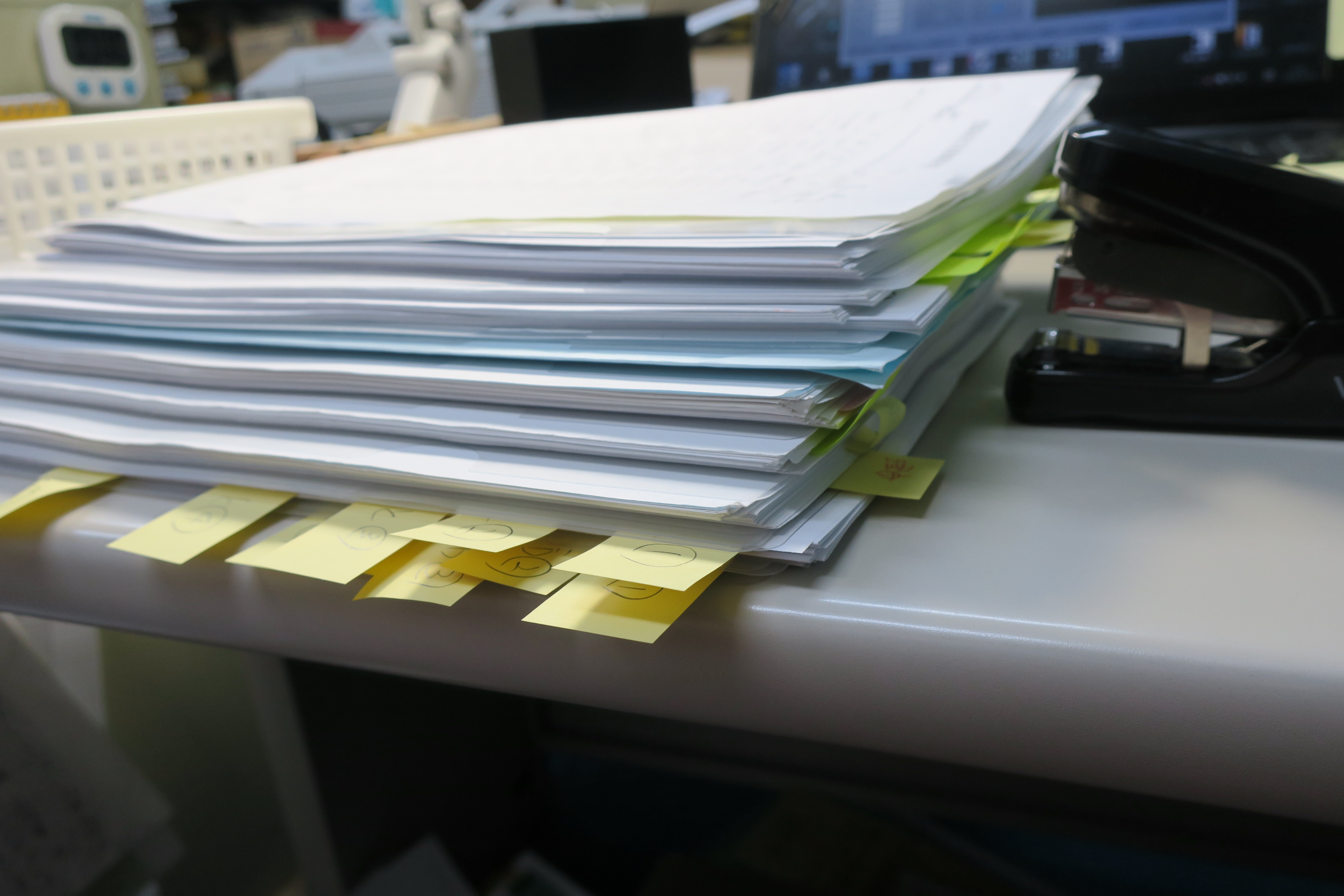

B)上記A)の期間の工事の立証が可能なこと

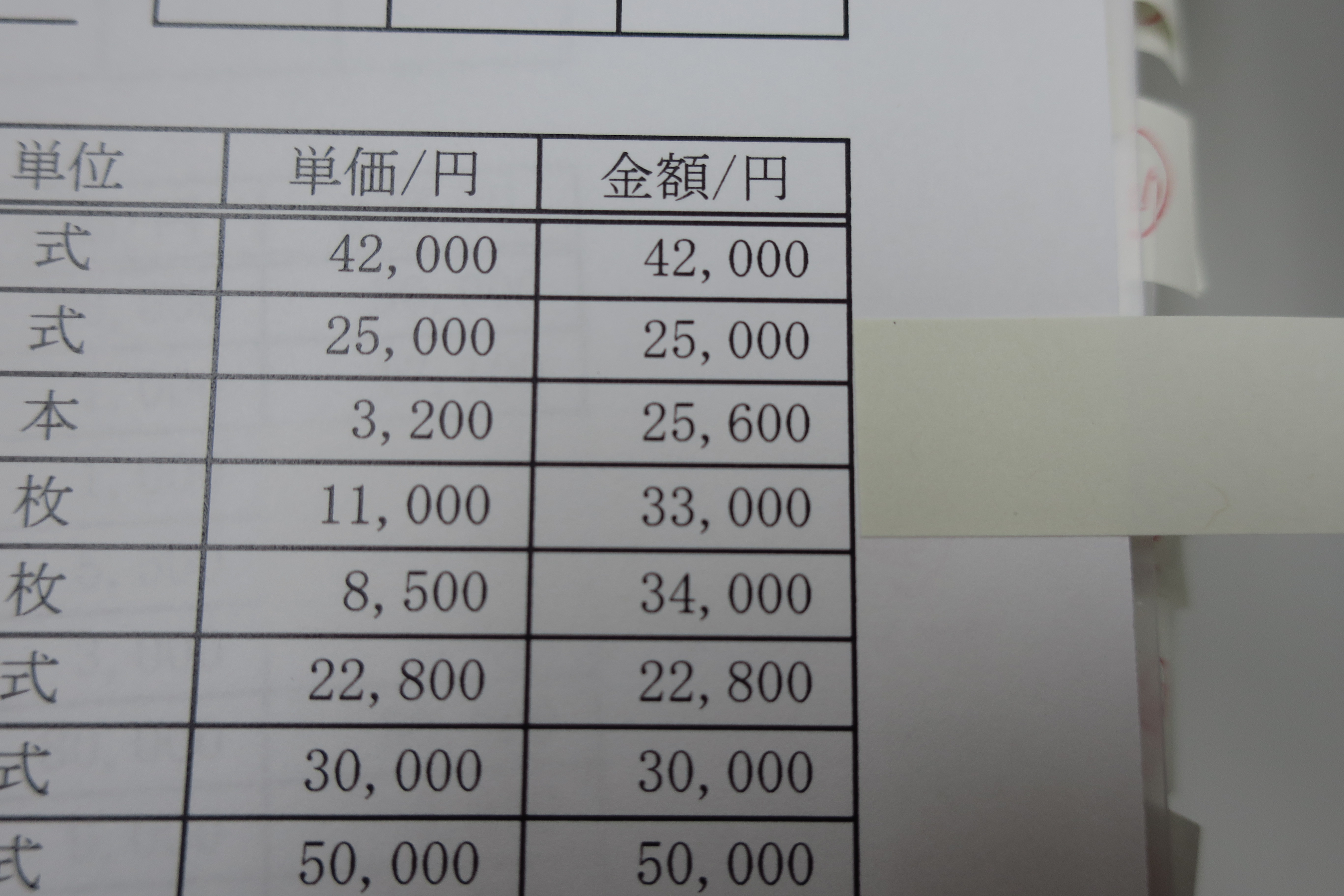

⇒工事の立証資料は、

注文書や請求書等が必要となります。

また、

都道府県の窓口ごとに

年間を立証資料の件数には開きがあります。

厳しい都道府県では

毎月1件の提出が必要です。

■(2)専任技術者がいること

専任技術者の条件をクリアするためには、

下記のA)またはB)の条件をクリアすることが必要です。

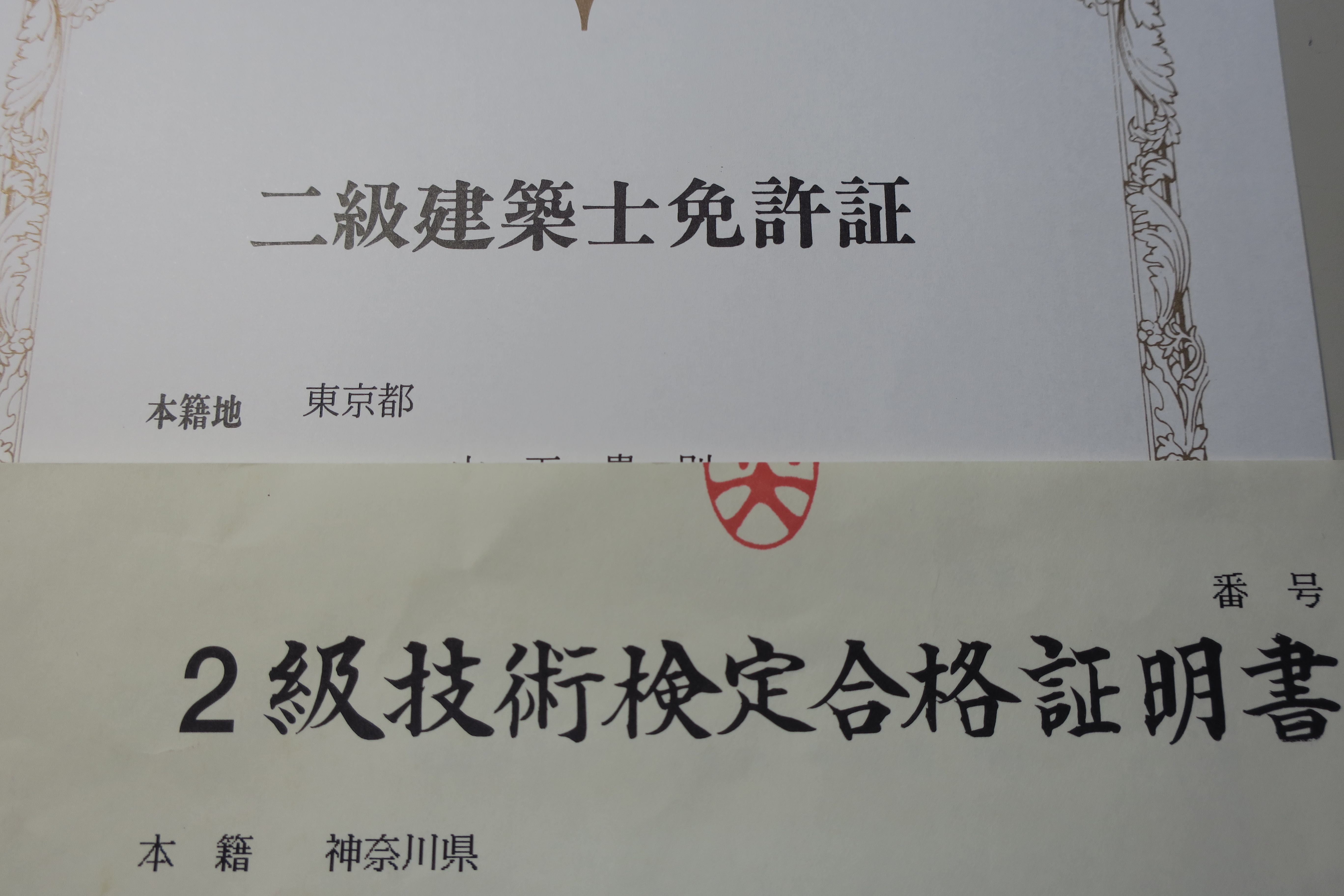

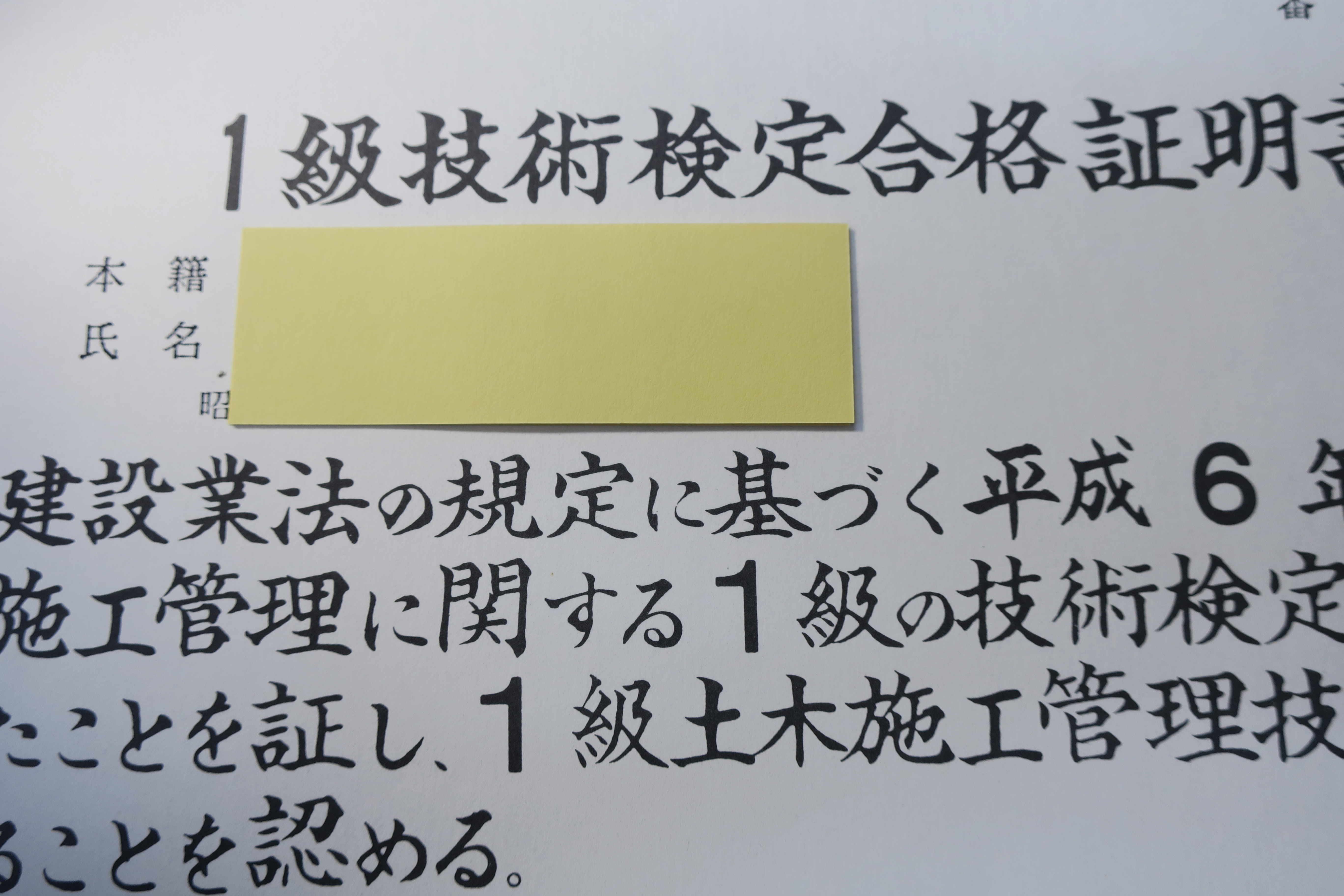

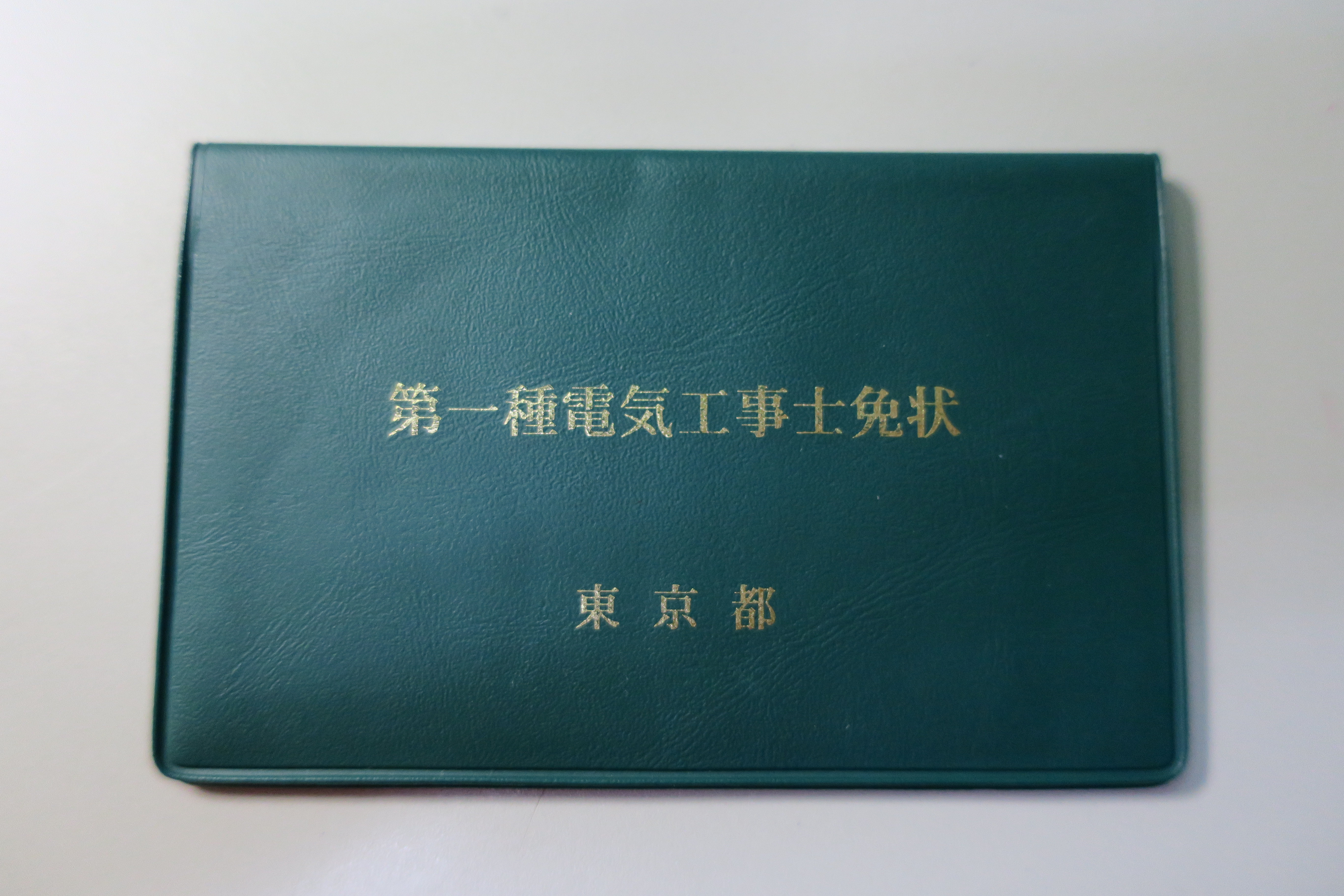

A) 国家資格を有していること

又は

B) 実務経験を有していること

上記A)国家資格を有していることとは、

建設業許可で認定されている資格のことです。

例えば、

建築士、施工管理技士、技能検定合格者などです。

取得したい業種により、

認定されている国家資格は様々です。

上記B)実務経験を有していることについては、

大きく3つの選択肢があります。

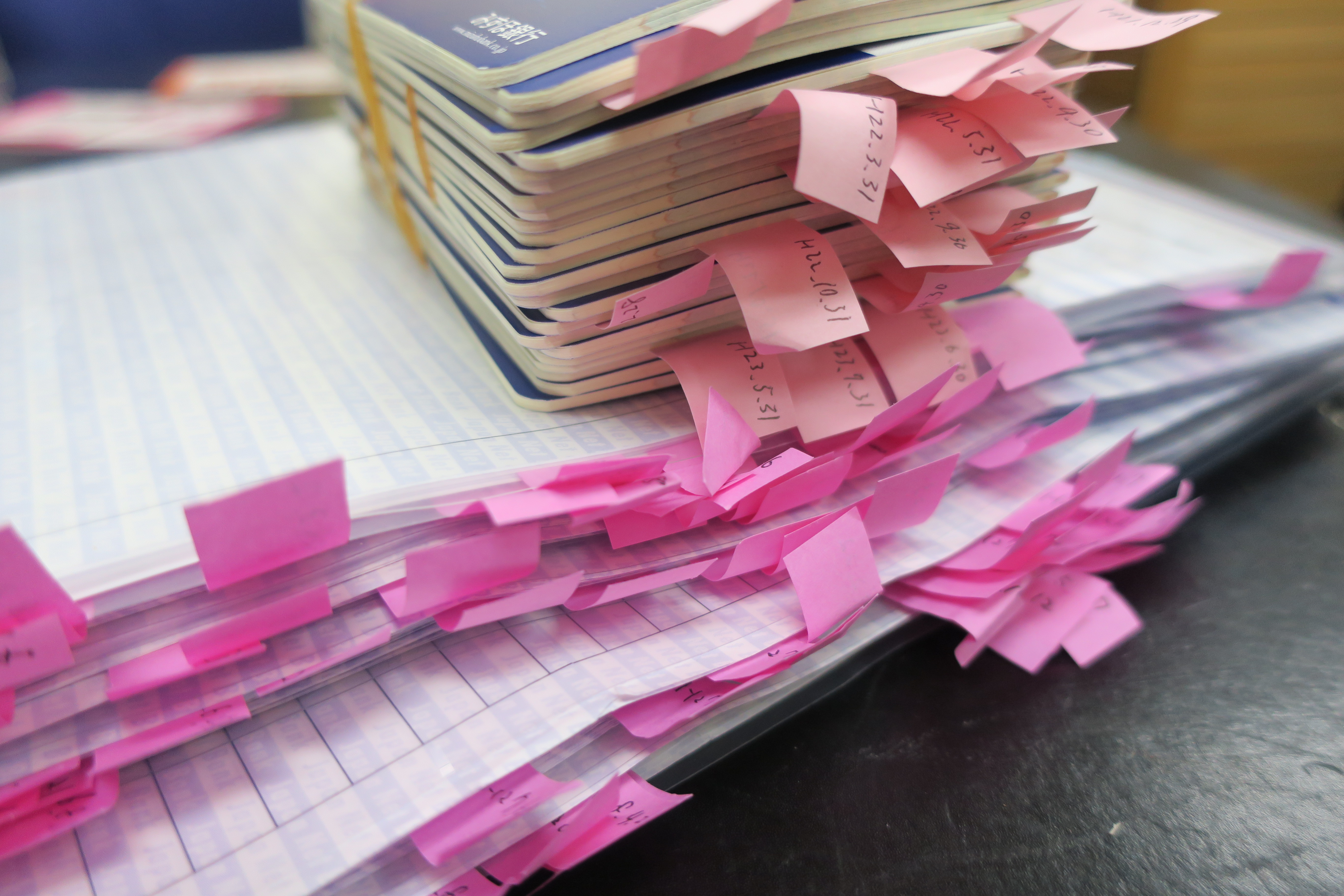

B-1)実務経験が10年立証可能

⇒10年間の工事の立証が必要になります。

都道府県ごとに

要求される年間の工事の立証数には

大幅な開きがあります。

厳しい都道府県では、

毎月1件の工事立証資料の提出が必要になります。

そのため、

120件以上の立証資料を構築しなければならない場合があります。

B-2)大学の専門科卒業で実務経験が3年立証可能

⇒取得したい業種により、

卒業学科は変化していきます。

3年間の工事の立証が必要になります。

都道府県ごとに

要求される年間の工事の立証数には

大幅な開きがあります。

厳しい都道府県では、

毎月1件の工事立証資料の提出が必要になります。

そのため、

36件以上の立証資料を構築しなければならない場合があります。

B-3)高校の専門科卒業で実務経験が5年立証可能

⇒取得したい業種により、

卒業学科は変化していきます。

5年間の工事の立証が必要になります。

都道府県ごとに

要求される年間の工事の立証数には

大幅な開きがあります。

厳しい都道府県では、

毎月1件の工事立証資料の提出が必要になります。

そのため、

60件以上の立証資料を構築しなければならない場合があります。

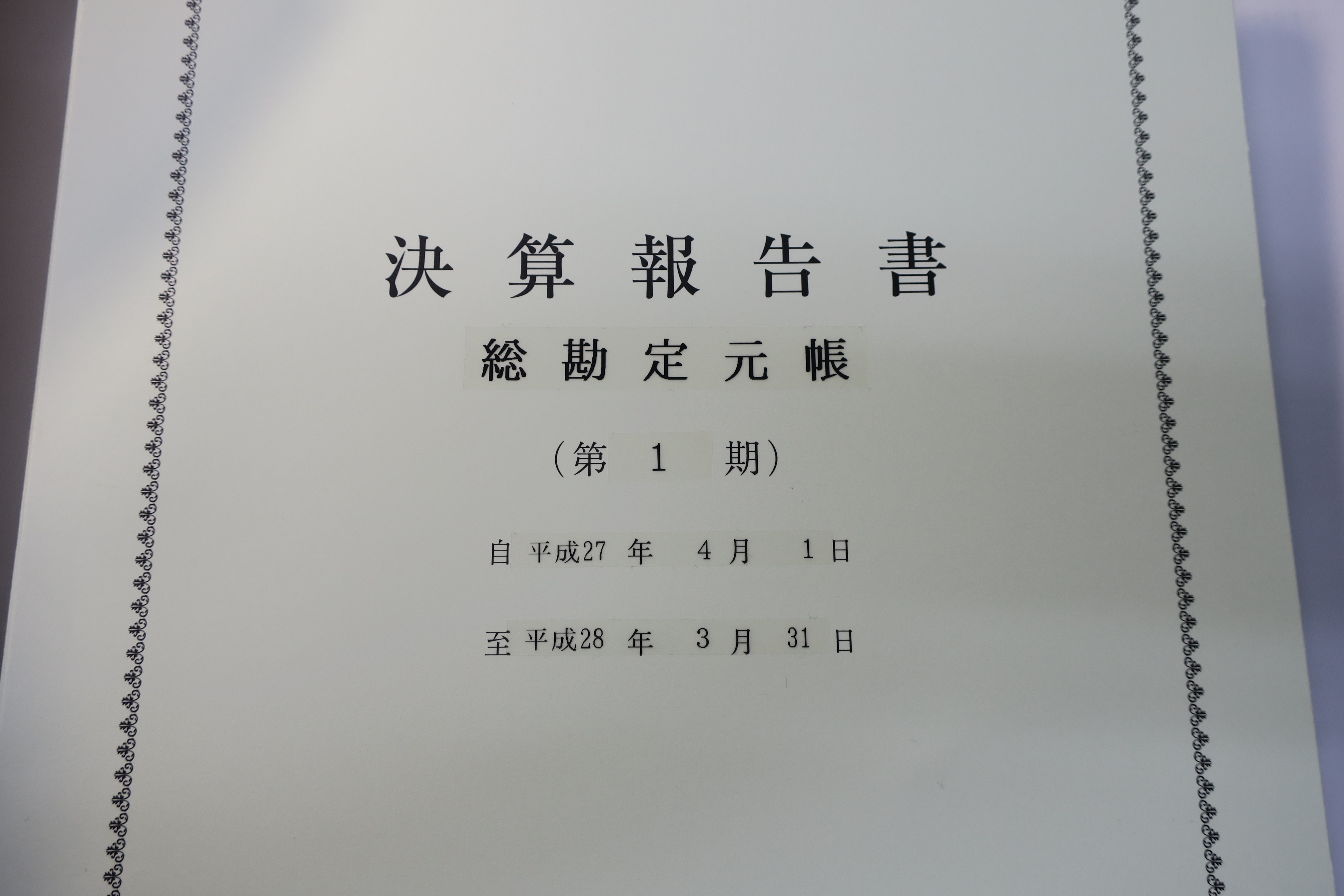

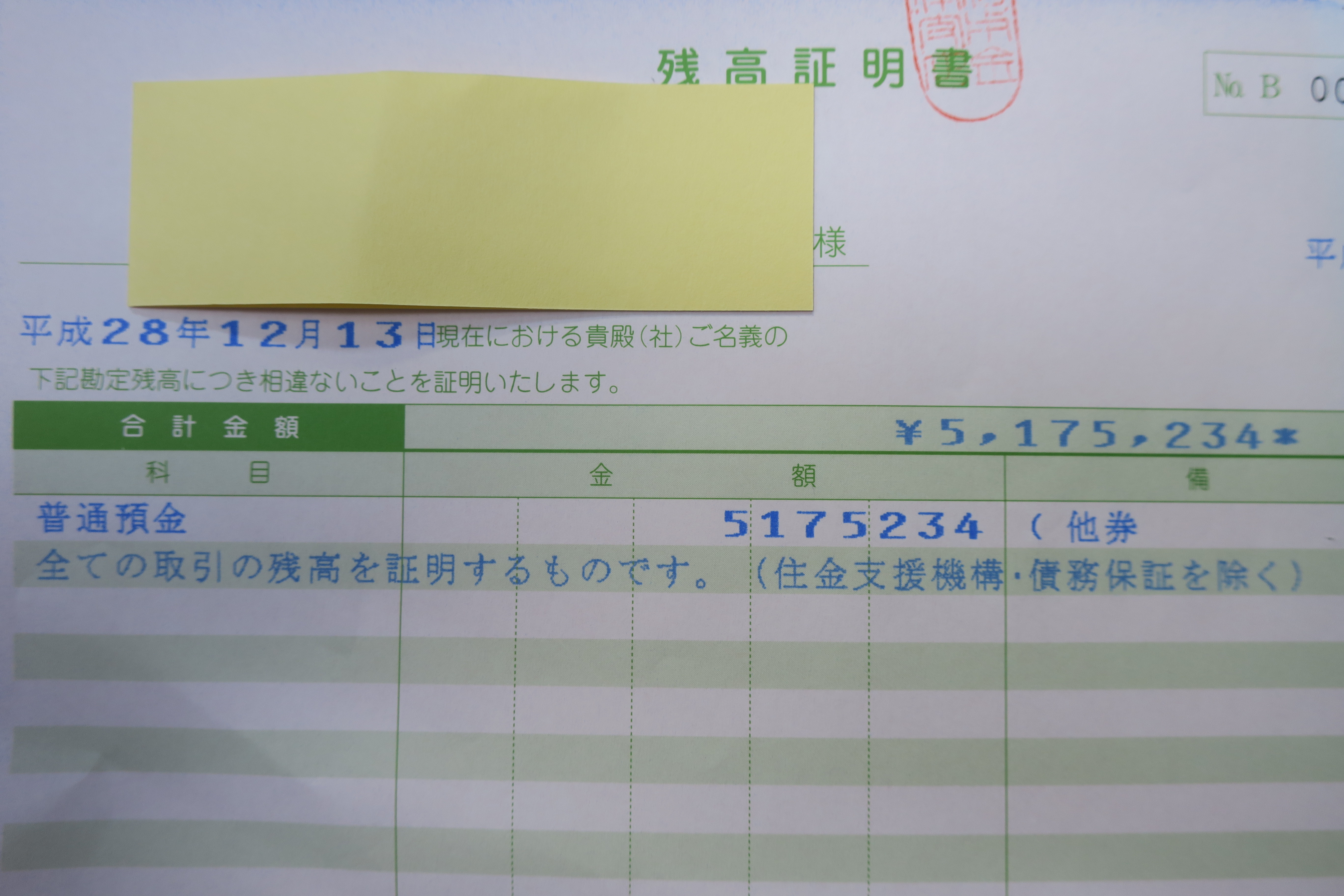

■(3)財産的基礎または金銭的信用を満たしていること

財産的な条件が求められます。

大きく分けて

下記のA)またはB)のいずれかで立証します。

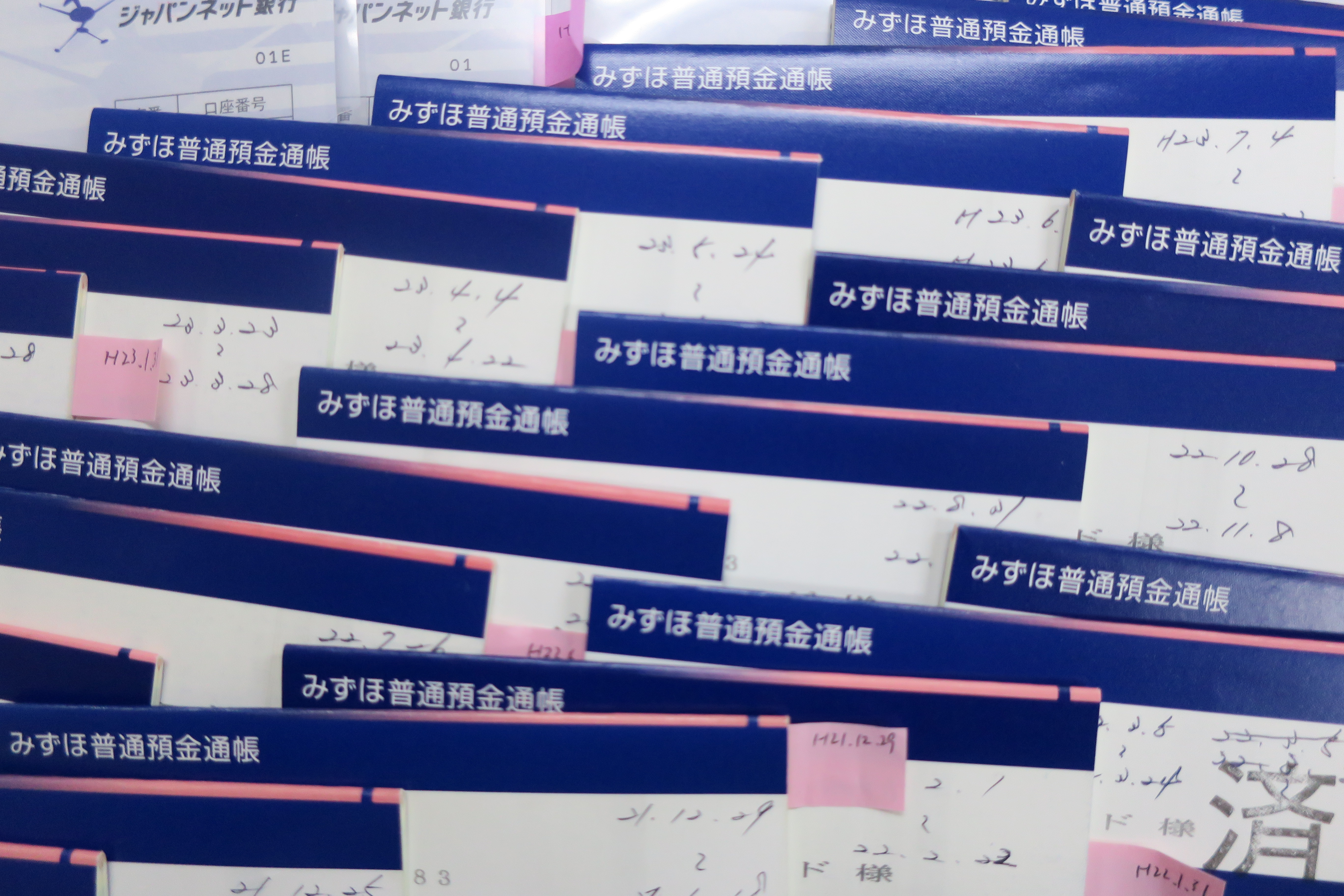

A)直近の決算書の自己資本の額が500万円以上

または

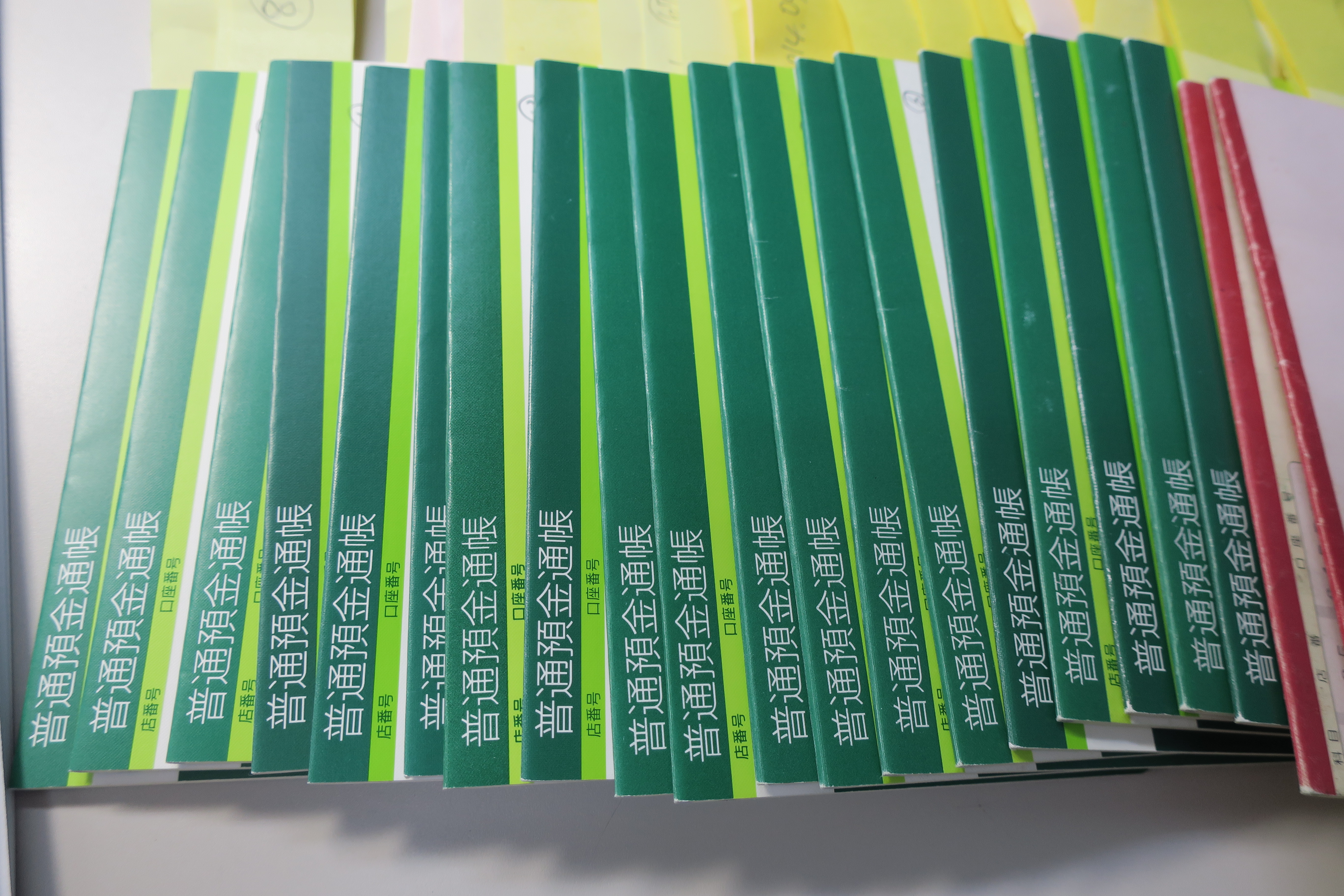

B)500万円以上の残高証明書の発行

■(4)欠格要件に該当しないこと

下記のいずれにも該当しないことが必要になります。

A)許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、

又は重要な事実の記載が欠けているとき。

B)法人にあってはその法人の役員等、

個人にあってはその本人、

その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、

次の要件に該当しているとき。

1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2) 不正の手段で許可を受けたこと等により、

その許可を取り消されて5年を経過しない者

3)上記2)に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、

廃業の届出をした場合、

届出から5年を経過しないもの

4) 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、

又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、

あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により

営業の停止を命ぜられ、

その停止の期間が経過しないもの

5)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、

若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、

又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、

刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する

暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

■(5)誠実性を有すること

申請者およびその役員ならびに政令第3条の使用人が請負契約に関してA)不正な行為またはB)不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

A)不正な行為とは、

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為

B)不誠実な行為とは、

工事内容、工期等請負契約に違反する行為

■最後に

上記の条件を全て満たすことで建設業の許可の取得が可能になります。

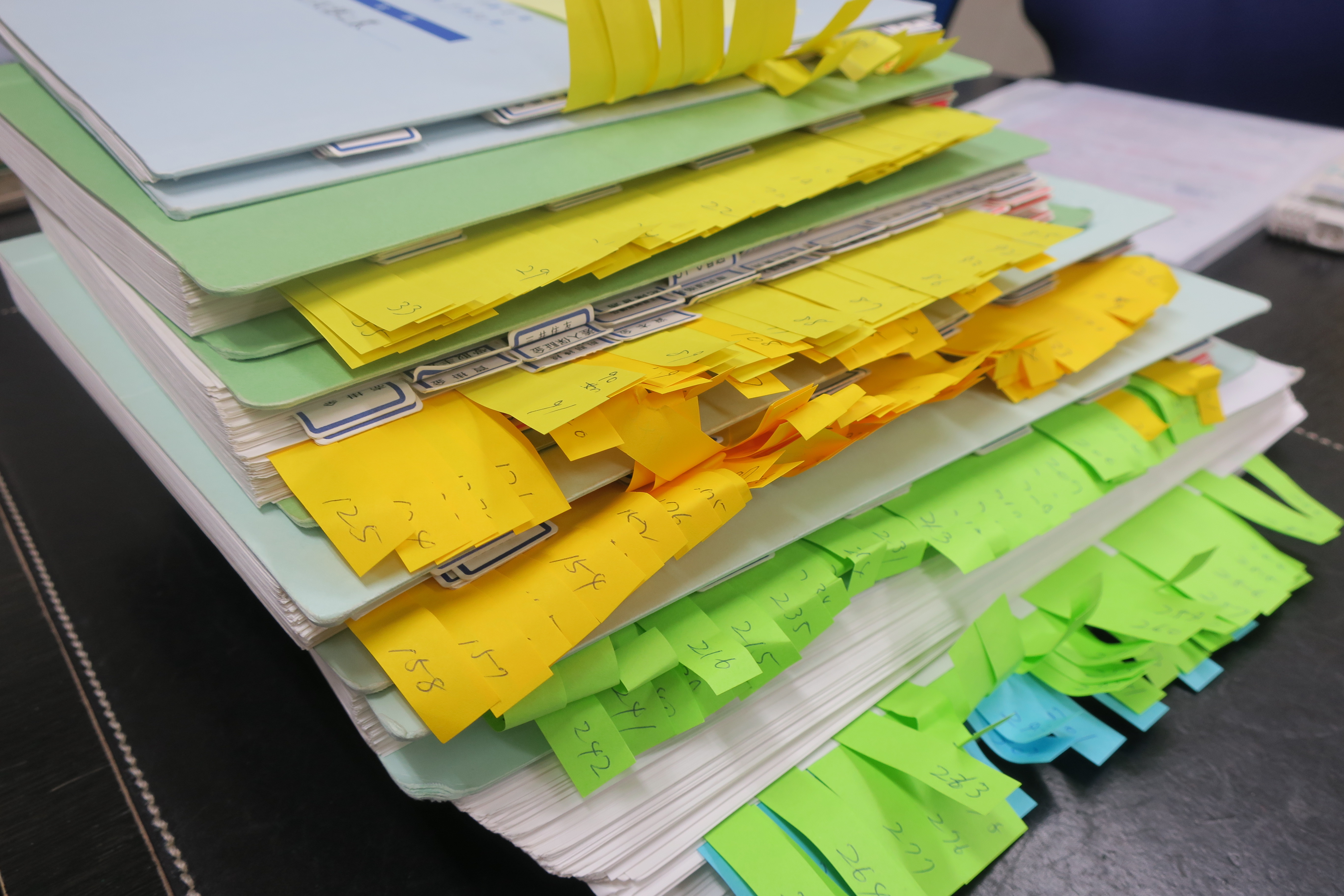

弊社では、

最低でも年間50件を超える新規申請を行っております。

お客様の取り巻く環境は違うため、

全く同じような立証資料で許可申請を行うお客様は数少ない状態です。

条件を満たすための立証資料はお客様ごとに変化していきます。

そのため、会社内部の資料は細かい箇所まで確認が必要になる許認可です。

今回ご説明させていただいた項目は代表的な項目のみを記載してあります。

皆さまのご参考になれば幸いです。

多くの建設業許可を取得したいお客様が、

無事に許可取得ができることを願っております。

建設業許可の取得にチャレンジしたい方へ。

建設業許可申請専門の山内(実務経験23年以上)へ

お気軽にご相談ください。