|

|||||||||||||||||||||||||||||||

建設業許可.comトップページへ>最新!お客様インタビュー>市川産業様

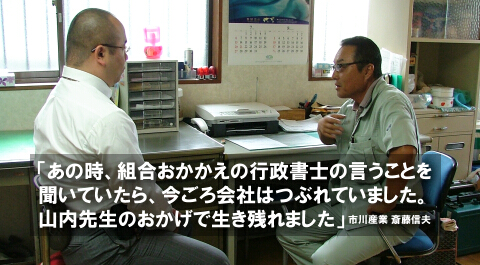

― 市川産業の概要についてお聞かせください。  市川産業は、千葉県松戸市の建設会社です。主に地元の道路の新設・保守を行っています。仕事は、ほぼ100パーセント、大手建設会社A社にいただいています。 市川産業は、千葉県松戸市の建設会社です。主に地元の道路の新設・保守を行っています。仕事は、ほぼ100パーセント、大手建設会社A社にいただいています。現在の従業員数は12人。売上は1億円弱。設立は平成18年です。建設業の許可は山内さんにお願いして平成20年6月に取得しました。

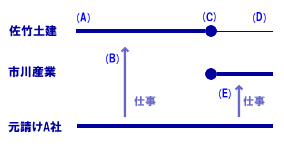

― 平成18年に設立ということは、市川産業は新しい会社なのですね。 ― 平成18年に設立ということは、市川産業は新しい会社なのですね。 いえ、市川産業の法人登記は最近ですが、A社の下請けとしての仕事は、佐竹土建という別の法人で昔からやっていました。 いえ、市川産業の法人登記は最近ですが、A社の下請けとしての仕事は、佐竹土建という別の法人で昔からやっていました。これには訳があります。 私も専務も以前は佐竹土建で一緒に働いていました(図中A)。当時、佐竹土建の社長は専務のお父さんでした。仕事は、今と同じく元請けA社から受けていました(図中B)。 しかし、佐竹土建は諸般の事情により経営が立ちゆかなくなりました(図中C)。佐竹土建は現在、債務整理のため会社として存続しています(図中D)。実際の工事は行っておりません。 佐竹土建の社員は、新たに設立した市川産業に移籍してもらいました。元請けA社の仕事も市川産業で請けています(図中E)。 つまり「仕事内容も元請けも社員も変わっていないが、法人格だけが変わった」という状態です(※)。

― 今回、建設業の許可を取ろうと考えた理由は何ですか。  建設業関係のみなさまには周知のとおり、建設業の許可を持たない建設会社は、500万円以上の大きな工事を請け負うことはできません。市川産業も設立二年目を迎え、許可が必要になりました。 建設業関係のみなさまには周知のとおり、建設業の許可を持たない建設会社は、500万円以上の大きな工事を請け負うことはできません。市川産業も設立二年目を迎え、許可が必要になりました。 ― 市川産業は、設立二年目までは500万円以下の小さな仕事しかしていなかったのですか。 いえ、仕事は以前から色々な形で、元請けA社から受けていました。しかし世の中で法令遵守などが重視されるようになり、元請けA社の体制が変わりました。ある日、下請け会社向けの説明会があり、その場で、「今後は建設業許可を持たない会社は、一次下請けから外します」といわれました。 ― 一次下請けから外されては一大事です。 いえ、この頃は、特に心配していませんでした。やがて建設業許可が必要になることは、会社を設立した時から分かっていたので、建設組合おかかえの行政書士Aさんと連携して、以前から準備は少しずつ進めており、大丈夫だと思っていました。 ところがある日、行政書士Aさんが「市川産業が建設業の許可を取るのは無理です」と言ってきたのです。

― その行政書士は、なぜ市川産業には許可がとれないと考えたのでしょうか。  その行政書士は、「あなたも専務も、役員としての経験が2年しかない。建設業の許可を得るには、会社の中に5年以上の役員経験を持つ人間が必要である。だから許可は得られない」と言いました。 その行政書士は、「あなたも専務も、役員としての経験が2年しかない。建設業の許可を得るには、会社の中に5年以上の役員経験を持つ人間が必要である。だから許可は得られない」と言いました。私としては「専務は以前の佐竹土建で役員経験が長い。今の会社での経験と合算すれば5年以上になる。大丈夫だ」と思っていたので反論しました。しかし、その行政書士は、「とにかく無理です」と事務的にはねてきました。

― ここで山内さんに質問です。その行政書士と斉藤さんと、どちらが正しいのですか。  正しいのは斉藤さんです。その行政書士は勘違いをしています。 正しいのは斉藤さんです。その行政書士は勘違いをしています。 でも当時の私は、行政書士は「先生」であり常に正しいと思っていました。だから「自分の勘違いだった。許可は下りないのだ」と思いこみました。それからは胃が痛い日々が続きました。 でも当時の私は、行政書士は「先生」であり常に正しいと思っていました。だから「自分の勘違いだった。許可は下りないのだ」と思いこみました。それからは胃が痛い日々が続きました。許可が下りなければ、元請けA社からは一次下請けを外されます。そうなったら下請けの下請けになって小さい仕事をやるか、同業者に会社ごと吸収してもらうか、あるいは会社をたたむかしかありません。 どの道を選んでも社員に迷惑がかかります。苦しい気持ちでした。 また、許可が下りないと元請けA社の部長のBさんにも迷惑がかかります。それも、つらかった。

― 「建設業の許可がおりないと元請けA社の部長さんにも迷惑をかけることになる」とはどういうことですか。  元請けA社の部長Bさんは、昔から何かにつけお世話になっている恩人でした。 元請けA社の部長Bさんは、昔から何かにつけお世話になっている恩人でした。A社の規制が厳しくなり、A社の中で「市川産業は建設業許可を持っていないのだから、すぐに一次下請けから外せ」という意見が出たときも、Bさんは「許可はもうすぐ下ります。少し待ってください」と言って、防波堤になってくださいました。 なのに最終的に許可が下りないとなると、Bさんの社内での立場が悪くなります。それは申し訳なさすぎる。 このように苦しんでいたある日、山内さんの日本許認可センターのことを知ることができました。 、

― 日本許認可センターのことはどうやって知ったのですか。  ある日、部長のBさんに「行政書士にダメだと言われた。許可は下りないかもしれない」と相談しました。Bさんは、親身になって、「インターネットで検索すれば、何か役立つ情報があるかもしれないね」と、いろいろ調べてくださいました。そして「こんな会社があるから相談してみたらどう」と教えてくださったのが、山内さんの日本許認可センターです。 ある日、部長のBさんに「行政書士にダメだと言われた。許可は下りないかもしれない」と相談しました。Bさんは、親身になって、「インターネットで検索すれば、何か役立つ情報があるかもしれないね」と、いろいろ調べてくださいました。そして「こんな会社があるから相談してみたらどう」と教えてくださったのが、山内さんの日本許認可センターです。私はワラにもすがる思いで、山内さんに電話をかけ、事情を話しました。 すると、山内さんは電話で「そのケースは問題ありません。許可は取れます」とあっさり言いました。その後、事務所にお伺いし、さらに詳しく話しても「大丈夫。許可は取れます」とおっしゃるので、後はおまかせしたところ、一ヶ月後には本当に建設業の許可がとれました。 おかげで社員や、B部長に迷惑をかけることもなく、堂々とA社から仕事を請けることができるようになりました。今は仕事がどんどん入ってきています。山内さん、本当にありがとうございました。  斉藤さんや社員のみなさんが元気で仕事ができるようになり、嬉しく思います。 斉藤さんや社員のみなさんが元気で仕事ができるようになり、嬉しく思います。

― ここで山内さんに質問です。組合おかかえの行政書士は市川産業のケースでは許可は取れないと言いました。しかし山内さんは簡単に許可を取得しました。なぜ取得できたのですか。  先ほども言ったとおり、斉藤さんが最初に相談した行政書士は判断ミスをしています。私は、過去、市川産業のようなケースで建設業許可を取得したことは何度もあります。 先ほども言ったとおり、斉藤さんが最初に相談した行政書士は判断ミスをしています。私は、過去、市川産業のようなケースで建設業許可を取得したことは何度もあります。― 「組合のおかかえ行政書士」でも、判断ミスをするのですか。  ありえます。以下、私見として述べますが、「組合のお抱えの行政書士」には、「自主独立のプロ」というよりは、「ことなかれ主義の勤め人」のような人が多くいるように思います。そうした行政書士は真面目に仕事をしません。問い合わせに対しては、各県の「建設業許可の手引き」を参照して、機械的に判断し、回答しているだけです。 ありえます。以下、私見として述べますが、「組合のお抱えの行政書士」には、「自主独立のプロ」というよりは、「ことなかれ主義の勤め人」のような人が多くいるように思います。そうした行政書士は真面目に仕事をしません。問い合わせに対しては、各県の「建設業許可の手引き」を参照して、機械的に判断し、回答しているだけです。「ことなかれ行政書士」は、本に書いてあることしか知らないので、定形外の案件はきらいなのではないでしょうか。市川産業さんの件は、その行政書士にとって、定形外の面倒な案件に見えたのでしょう。だから機械的に回答して、あとは知らぬふりだったのでしょう。  たしかにその行政書士は機械的でした。「あなたの所は、許可は無理だ」と電話でいったきり、何の相談にも乗ってくれず、会ってもくれませんでした。思い出すと、腹が立ちます。 たしかにその行政書士は機械的でした。「あなたの所は、許可は無理だ」と電話でいったきり、何の相談にも乗ってくれず、会ってもくれませんでした。思い出すと、腹が立ちます。

― 再び山内さんに質問です。この事例の読者である、「これから建設業許可を取得しようという建設業関係者」のために、「建設業許可を取るための裏ワザ」などあれば教えてください。  「裏ワザ」はありません。しかし「役立つ知識」はあります。それをご説明します。 「裏ワザ」はありません。しかし「役立つ知識」はあります。それをご説明します。建設業認可を得るために、必要な条件は、大きく三つあります。「5年以上の経営経験(役員又は個人事業主)を持つ人が役員にいること」、「技術者が一人以上いること」、「資本金が500万円以上であること」の三点です。 このうち、解釈に幅が出てくるのが条件1の「5年以上の経営経験」の部分です。たいていの人はこの条件を「同一会社で5年以上の役員経験が必要」と解釈しています。今回の件の「ことなかれ行政書士」もそうでした。 しかし、実際には、次のパターンにおいては、「同一会社での役員経験が5年未満」でも許可はおります。

一人親方時代に確定申告を出していれば、その親方時代を「経営経験」に合算できます。確定申告を出していない場合は合算できません。

息子さんの弟子期間は「経営補佐」の経験とみなされます。 なお息子さんが弟子であることを証明するには、お父さんが確定申告を出す時は、「専従者」の欄に息子さんの名前を書いておく必要があります。 ※ 注意点

「実質的に経営を補佐している」ことは、「取締役会議事録に部長の名前が載っていること」や「組織図において役員のすぐ下が部長であること」などにより証明します。また業務規則集において、「部長は自分の意志で取締役会に出席できる」という規定を作ることも有効です。

― 山内さんは、どうしてこのように色々なやり方を知っているのですか。  これらのやり方は、本ではなく「経験」を通じて知りました。日本許認可センターは、父の代から二代続く、建設業許可専門の行政書士事務所です。これまで7500件超の申請経験があります。今、述べたやり方は、それら7500件超の案件を行政機関に申請することで得た方法です。 これらのやり方は、本ではなく「経験」を通じて知りました。日本許認可センターは、父の代から二代続く、建設業許可専門の行政書士事務所です。これまで7500件超の申請経験があります。今、述べたやり方は、それら7500件超の案件を行政機関に申請することで得た方法です。

― 再び斉藤さんにお聞きします。これから建設業の許可を取ろうと思っている人にアドバイスがあればお聞かせください。  「まわりの人に何か言われても、あきらめないでください」と言いたいです。私は、もうちょっとであきらめるところでした。でも、山内さんに相談することができたので、許可が取れて、今は毎日、元気に仕事ができています。 「まわりの人に何か言われても、あきらめないでください」と言いたいです。私は、もうちょっとであきらめるところでした。でも、山内さんに相談することができたので、許可が取れて、今は毎日、元気に仕事ができています。― 山内さんからも何かアドバイスがあればお願いいたします。  今、行政書士は日本全国で約40000人、東京だけで約4000人がいます。ほとんどの行政書士は真面目に仕事をしていますが、中には今回、斉藤さんが当たったような「良くない行政書士」もいます。 今、行政書士は日本全国で約40000人、東京だけで約4000人がいます。ほとんどの行政書士は真面目に仕事をしていますが、中には今回、斉藤さんが当たったような「良くない行政書士」もいます。特に、組合お抱えの行政書士の場合は、「組合の事務職員が資格を取って、片手間に許可申請を担当しているだけ」、あるいは「経験の少ない行政書士が、経験を作るために、コネを使って組合おかかえになっただけ」というパターンも少なからずあります。 また、まことに残念なことですが、行政書士のような「士(サムライ)業」の場合、プライド「だけ」が高いことも多くあります。自分の知識不足、経験不足は認めない傾向があります。 今、建設業許可を取ろうと考えている方は、もし周囲の行政書士や、顧問税理士、顧問弁護士、行政機関の相談員(※)、取引先の経営者などに「許可は取れないだろう」と言われたとしても、決してあきらめないでください。お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。誠心誠意、対応いたします。

― 斉藤さん。日本許認可センターへの今後の期待をお聞かせください。  私は四国の山奥から東京に出てきて、これまでいろいろ苦労しながら、市川産業をつくりました。今回は、山内さんのおかげで生き残れました。重ねてありがとうございます。これからも、かつての私のように悩んでいる建設業経営者を助けてあげてください。がんばってください。 私は四国の山奥から東京に出てきて、これまでいろいろ苦労しながら、市川産業をつくりました。今回は、山内さんのおかげで生き残れました。重ねてありがとうございます。これからも、かつての私のように悩んでいる建設業経営者を助けてあげてください。がんばってください。 今回、斉藤さんの力になることができて、本当に嬉しく思います。これからも全国の建設業のみなさまのために、より一層精進します。 今回、斉藤さんの力になることができて、本当に嬉しく思います。これからも全国の建設業のみなさまのために、より一層精進します。

市川産業様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 取材日時 2008年8月 ※ 取材制作:カスタマワイズ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|